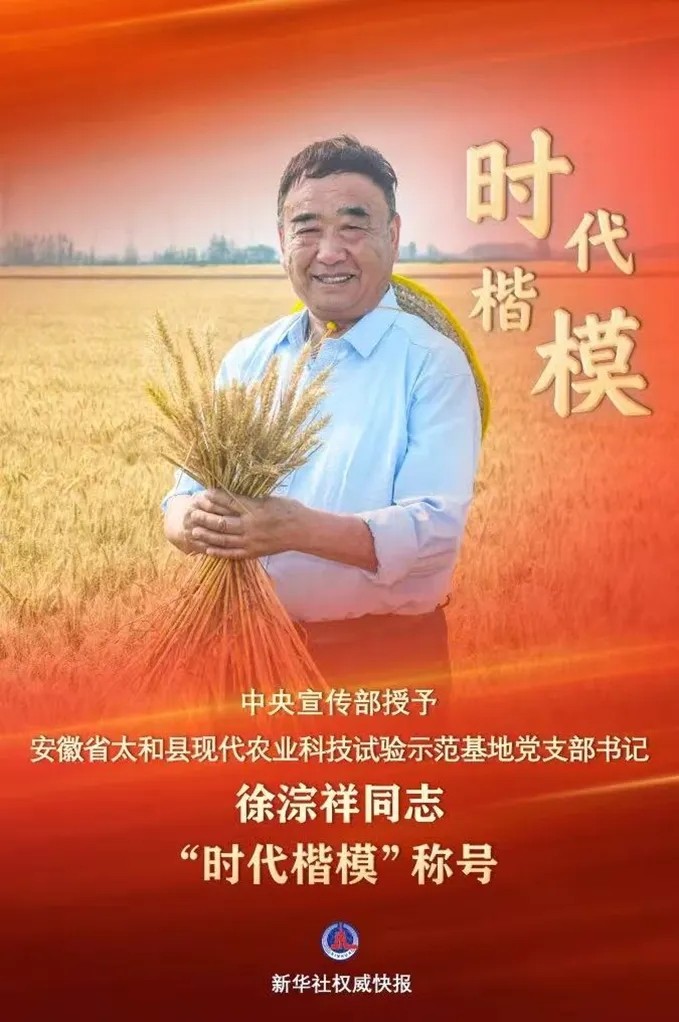

7月24日,安徽省阜阳市太和县“五老”徐淙祥,被中央宣传部授予——“时代楷模”称号。这是继今年5月荣获“全国诚实守信道德模范”后,社会对这位扎根皖北大地近半个世纪的“安徽麦王”又一次深情的礼赞。在广袤的江淮大地的田野上,徐淙祥不仅用信仰与科技浇灌一颗颗麦苗,更将对土地的深沉热爱与对下一代的殷切期望紧密相连,以“种粮不忘树人”的理念,在青年农民和青少年心中播撒下尊重土地、热爱农业、崇尚科学的种子。

坚如磐石的“粮心”承诺

徐淙祥是习近平总书记回信中牵挂的“种粮能手”。1972年,徐淙祥高中毕业返乡,面对低产的土地立下誓言:“要用科技多打粮”。他刻苦学习、钻研农业科学技术,逐步成长为远近闻名的高级农艺师。他牵头成立了淙祥现代农业种植专业合作社,创办的千亩现代农业示范园,被确定为国家现代农业科技试验示范基地,出色完成近百项国家级和省级农业科技攻关协作项目。2011年4月8日,习近平总书记视察了淙祥现代农业示范园。2022年6月,他种植的小麦创下亩产超800公斤的新高,怀着激动的心情向习近平总书记汇报成果。6月27日,徐淙祥收到了习近平总书记的回信:“我记得你这个安徽太和的种粮能手。得知你家种植的小麦喜获丰收,儿孙也跟着你干起了农业,我感到很高兴。”“希望种粮大户发挥规模经营优势、积极应用现代农业科技,带动广大小农户多种粮、种好粮,一起为国家粮食安全贡献力量!”这份嘱托成为他继续前行的动力,他发起筹建了太和县种粮大户协会并担任会长,吸收600多位青年农民入会,开展绿色生态优质高产种植,累计推广新技术100余项,帮助2000余户贫困户、上万名农民脱贫致富。

“田间课堂”种下“金色火种”

徐淙祥是关心下一代事业的热心人。徐淙祥深知,粮食安全要牢牢握在中国人自己的手中,而我们的希望就在下一代。2013年,徐淙祥被聘为县关工委科技讲师团团长,他将大半生积累的种粮智慧,化作滋养下一代成长的养分。他组建了32个遍布乡村的“银发农技服务所”,带领196名老专家织就了一张覆盖全县的农业技术传承之网。

他的课堂不在高楼,而在希望的田野上。 在绿浪翻滚的麦田里,在硕果累累的试验田边,徐淙祥这位“银发讲师”俯身于土地,为孩子们讲述一粒麦种的生命旅程。他将50年汗水凝结的经验,精心编撰成100多首朗朗上口的农技谚语读本,免费发放给孩子们,让艰深的农学知识变得生动有趣。“当年红军吃草根树皮为我们打江山,今天我们就要用科技为粮食安全守江山!”这铿锵有力的话语,经常在培训的青少年听众心中激起回响,全国各地前来现场观摩学习的青年农民达16000余人次。

“粒粒皆辛苦”不再是抽象的诗句,而是浸润着汗水与责任的感悟。他的银发农业科技服务所,早已成为市、县关工委挂牌的“青少年科技教育基地”。每年,这里不仅迎来安徽农业大学等高校学子的实践身影,更吸引着无数中小学生好奇的目光,为乡村振兴孕育着生生不息的新生力量。学校老师说:“徐老把科技课上成了思政课。集知识性、思想性、感染力于一体,孩子们最爱听,听完课还自发写了好几篇心得体会。”

家风传承践行“粮安天下”初心

对徐淙祥而言,他留给子孙最珍贵的“传家宝”,不是金银,而是厚厚一摞摞、持续半个世纪未曾间断的50余份农作物试验示范田间记录档案。

从儿孙蹒跚学步起,他就牵着他们的小手走进田间地头。播种时的期盼,施肥时的辛劳,收割时的喜悦,让孩子们在亲身体验中真正理解了“汗滴禾下土”的分量。这份言传身教,塑造了他们对土地的敬畏与深情,让孩子们在劳作中接受“做人要像庄稼一样,根扎得深,才能立得稳”的家风传承。他不仅传授传统农艺,更引领子孙拥抱科技浪潮,他手把手教孙子徐旭东操作无人机植保、精准测土配方施肥。祖孙三代智慧碰撞,共同将实践经验升华为《黄淮海地区小麦、玉米、大豆优质高产种植技术规程》,成为农业农村部重点推广的科技结晶。

这份家风的传承,结出了金灿灿的果实。 孙子徐旭东已成长为智慧农业的领军者,身兼十九届团中央候补委员、安徽省青联常委、安徽省新农人协会副会长等职,荣获“全国乡村振兴青年先锋”、“皖美新农人”等称号,成为习近平总书记回信中寄予厚望的“第三代新农人”典范。从徐淙祥到徐旭东,麦田里的“粮心”传承生动诠释了关心下一代工作的深远意义——它不仅是知识的传递,更是信仰的延续,是“粮安天下”使命代代相传的根本。

从“种粮能手”到“全国道德模范”“时代楷模”,徐淙祥的每一步都印刻着对土地的无尽深情,用三代传承践行“粮安天下”的初心,用实际行动,引领下一代爱农业,织梦想。正如总书记回信所期许的,这位麦田里的“银发育苗人”将继续带领更多怀有梦想的“新农人”在希望的田野上书写新的丰收篇章。(通讯员 陈默)